1.全国名中医陈学忠传承工作室师承学员,四川省第二中医医院,E-mail:1114607532@qq.com

2.全国名中医陈学忠传承工作室指导老师,四川省第二中医医院,E-mail:sccd865@sina.com

摘要:一患者因工作熬夜饮酒后出现左侧颊部感觉异常,陈学忠教授从正虚贼风入侵,营卫失调、气血不和的角度考虑予经方麻黄桂枝各半汤治疗后获奇效。

关键词:啮颊,麻黄桂枝各半汤,经方,陈学忠。

医案:患者王某某,男,29岁,于2025.02.13就诊。

主诉:左侧面颊异物感8月余。

现病史:8月余前,患者工作熬夜36小时后饮酒后出现左侧颊部异物感,局部发木,袜套感,导致患者经常用牙齿咬颊部,以此循环加重颊部不适,患者辗转成都多家医院寻求治疗,行口腔镜、耳鼻喉镜检、甲状腺及颈部淋巴结彩超、三叉神经电图、面神经电图、颅脑MR等诸多检查结果均未见异常,并予西药抗焦虑、中药、针灸、练功等治疗后均未见改善,使患者痛苦不堪,今前来陈学忠教授门诊求诊。

症见:左侧颊部异物感,局部发木,袜套感,经常用牙齿咬颊部,以此循环加重颊部不适,伴头痛、打嗝,无颊部疼痛、皮温异常,无颊部溃疡,无恶寒发热等不适,饮食正常,大小便正常,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱。

中医诊断:啮颊

西医诊断:咬颊症

辨证:营卫失调、气血失和

治法:调和营卫、益气活血

方药:麻黄桂枝各半汤

麻黄15g 桂枝25g 杏仁10g 赤芍15g

炙甘草15g 大枣30g 生姜15g

煎服法:6剂,水煎服,1日1剂,分3次餐后温服。

二诊:2025.02.20

症见:患者诉首次服药后感面部微热,身微汗,后面部未再发热。自觉左侧颊部发木感减轻约50%,异物感也较前减轻,现感生气后胸胁胀、似有气上涌、头眼不适,大便溏稀,小便正常,眠差,饮食可,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱。

上方桂枝加至30g,桂枝辛甘,能散肌表寒风,又通血脉。加入丁香10g、郁金15g疏肝解郁、行气降逆,十九畏歌中有“丁香莫与郁金见”之戒,经过多年的临床观察未岀现任何不良反应,郁金用于舒肝解郁的用药中,当见有气逆、中寒者,则佐以丁香,可增加疗效,兼有寒凝胸脘者,佐丁香意在温而理气,以降求顺,师父常用来治疗呃逆。续6剂。

三诊:2025.02.27

患者诉左侧颊部发木感较前基础上再减轻约20%,仍异物感,胸胁胀、似有气上涌、头眼不适较前缓解,诉出汗后觉身体乏力、不爱说话,大便溏稀改善,小便正常,眠差,饮食可,面色晄白,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱。

患者胸胁不适已好转上方去丁香、郁金,麻黄减至10g减轻发散之力,阳虚之象显现故加入白附片30g、细辛10g取麻黄附子细辛汤之意加强温阳散寒通络之功,续6剂。

四诊:2025.03.06

患者诉左侧颊部发木感较前明显改善,仍异物感,乏力改善,大小便正常,眠差,饮食可,面色晄白,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱。

外邪大势已去,上方赤芍改成白芍、加入当归20g增强养血活血之功效,续6剂。

五诊:2025.03.13

患者诉左侧颊部发木感、异物感均较前明显减轻,大小便正常,眠差,饮食可,面色晄白,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱。

上方去麻黄,加入黄芪50g取黄芪桂枝五物汤之意,益气温经,和血通络,稳固根基,续6剂。

讨论:

西医认为咬唇颊症是长期习惯性咬嚼口腔黏膜所致的口腔黏膜慢性病损,主要表现为黏膜表面上皮呈脱屑样改变,患者可有轻度粗糙感。咬唇颊症与患者的心理因素关系密切,焦虑、紧 张、生活压力大等都可能是本病的诱因。咬唇颊症的治疗关键在于帮助患者戒除口腔不良习惯。在明确患者存在咬口腔软组织的习惯后,应告知患者其口腔病损是由这种不良咬嚼习惯引起,并帮助患者戒除这种行为。临床可给予患者少量局部用药以缓解患者的粗糙感。如患者存在明显 的抑郁、紧张等心理状态,应建议患者到精神科进一步做检查和治疗。咬唇颊症的预后较好,戒除不良习惯后病损可完全消失。

中医文献啮颊最早记载于《黄帝内经•灵枢•口问》,原文:黄帝曰:人之自啮舌者,何气使然?

岐伯曰:此厥逆走上脉气辈至也。少阴气至则啮舌,少阳气至则啮颊,阳明气至则啮唇矣。视主病者,则补之。

译:黄帝问:人有时候咬自己的舌头,这是何缘故?

岐伯答:此类疾病是由于厥气向上逆行,对各个经脉的脉气产生影响,进而分别向上逆行所造成的。如向上逆行的是少阴脉气,由于足少阴肾经通至舌根处,因此便会咬自己的舌头;如向上逆行的是少阳经脉气,由于少阳经脉在两颊处远行,便会咬自己的两颊;如向上逆行的是阳明经脉气,由于阳明经于口唇处环绕,因此便会咬唇。医治时应以发病部位为依据,确定得病经脉,通过扶正祛邪之法进行针刺治疗。

该患者工作压力大加之熬夜后饮酒使身体正气受损,此时外邪易犯,风为百病之长,易裹邪而发病。且夜间阴寒偏盛,体内正气耗损,脉络空虚,营卫失司,腠理不密,感贼邪侵袭,而风邪善行而数变、易袭阳位,风寒之邪流滞于面颊皮肤、肌腠中,邪气不得去,故迁延不愈。他医投以活血化瘀通络之品然效甚微。

而此时病程日久邪气亦衰微,故病邪不得入里,卫气不和,则正气无法抗邪外出,此时营卫失调,病邪郁于皮肉腠理之间,故用麻黄桂枝各半汤,借助麻黄汤宣通卫气,桂枝汤加以调和,使营卫协调,则邪气去而正气复。患者初次服药后则感身有微汗,正如柯琴在《伤寒论注·卷二·麻黄汤证 下》中写到: “所以然者,以八九日来,正气已虚,邪犹未解,不可更汗,又不可不汗”。通过小发汗使邪外出而又不伤正,颊部的发木感也随之减轻。结合患者面色晄白,舌体胖大,浅齿痕,舌质淡略暗,薄白苔,脉细弱,乏力,大便溏,一派阳虚的表现,治疗过程中又加入了附子、细辛取麻黄附子细辛汤之意温阳散寒。患者胸胁胀,肝气不疏加入丁香、郁金解郁行气。随着患者症状不断改善,邪气被驱散,而后期的治疗思路则旨在益气养血和血、充养肌肉予以黄芪桂枝五物汤。

麻黄桂枝各半汤出自东汉张仲景《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》第 23 条,原文载:“太阳病,得之八九日,如疟状,发热 恶寒,热多寒少,其人不呕,清便欲自可,一日二三 度发。脉微缓者,为欲愈也;脉微而恶寒者,此阴阳 俱虚,不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤”。麻黄桂枝各半汤中麻黄发汗解表,桂枝解肌发汗,配以解表散寒、温中止呕之生姜,三药共同作用,辛甘发散,调 解在表之卫气,使之开阖有度,散邪外出;芍药养血敛阴,大枣补中益气,养血安神,甘草补脾益气,又可调和诸药,三药共同作用,酸收甘缓,调和在里之营气,更配以降气润肠之苦杏仁,补中寓通,使经络通畅,诸药合用表里同调,桂枝汤调和营卫,为汗液之地,麻黄汤疏达皮毛为汗液之用, 二方一内一外,刚柔并济,从容不迫,有小汗邪解之功,无过汗伤正之虞,共奏调和营卫之功,正是麻黄得桂枝,发汗散邪而不伤正,桂枝得麻黄,调和营卫而不留邪。

麻黄附子细辛汤出 自《伤寒论·辨少阴病脉证并治》,其曰:“少阴病,始得 之,反发热,脉沉者,麻黄细辛附子汤主之。”本方由麻黄、附子、细辛、组成。方中麻黄入肺与膀胱经,可解在表之寒 邪,《神农本草经》称麻黄“主中风、伤寒头痛,温疟。发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破癥坚积聚”。 附子素有“回阳救逆第一品药”之称,能温阳散寒、补火 助阳。细辛味辛,性温,入心、肺、肝、肾经,《神农本草 经》载其“主咳逆上气、头痛脑动、百节拘挛、风湿痹痛、 死肌”,具有发散风寒、祛风止痛、温肺化饮之效。

黄芪桂枝五物汤出自东汉张仲景所著的《金匮要略》,“血痹阴阳俱微,寸口关上微,尺中小 紧,外证身体不仁,如风痹状,黄芪桂枝五物汤主 之”。该方具有益气温经与和血通痹 之功效,为温经散寒剂,是治疗肌肤麻木不仁之“血痹”的代表方。全方由黄芪、桂枝、白芍、 生姜、大枣 5 味药组成。方中黄芪益气固卫为君药; 桂枝温经通阳,白芍敛阴和营,为臣药;生姜、大枣调和营卫,共为佐使。五物成方,营卫同调,表里兼治, 共奏益气温经,和血通痹之功。

小结:

现对麻黄桂枝各半汤又有了新的认识,师父曾用其治疗寒性荨麻疹,且此案运用了多个经方,多方合用运用自如,人善取者,用而神之。

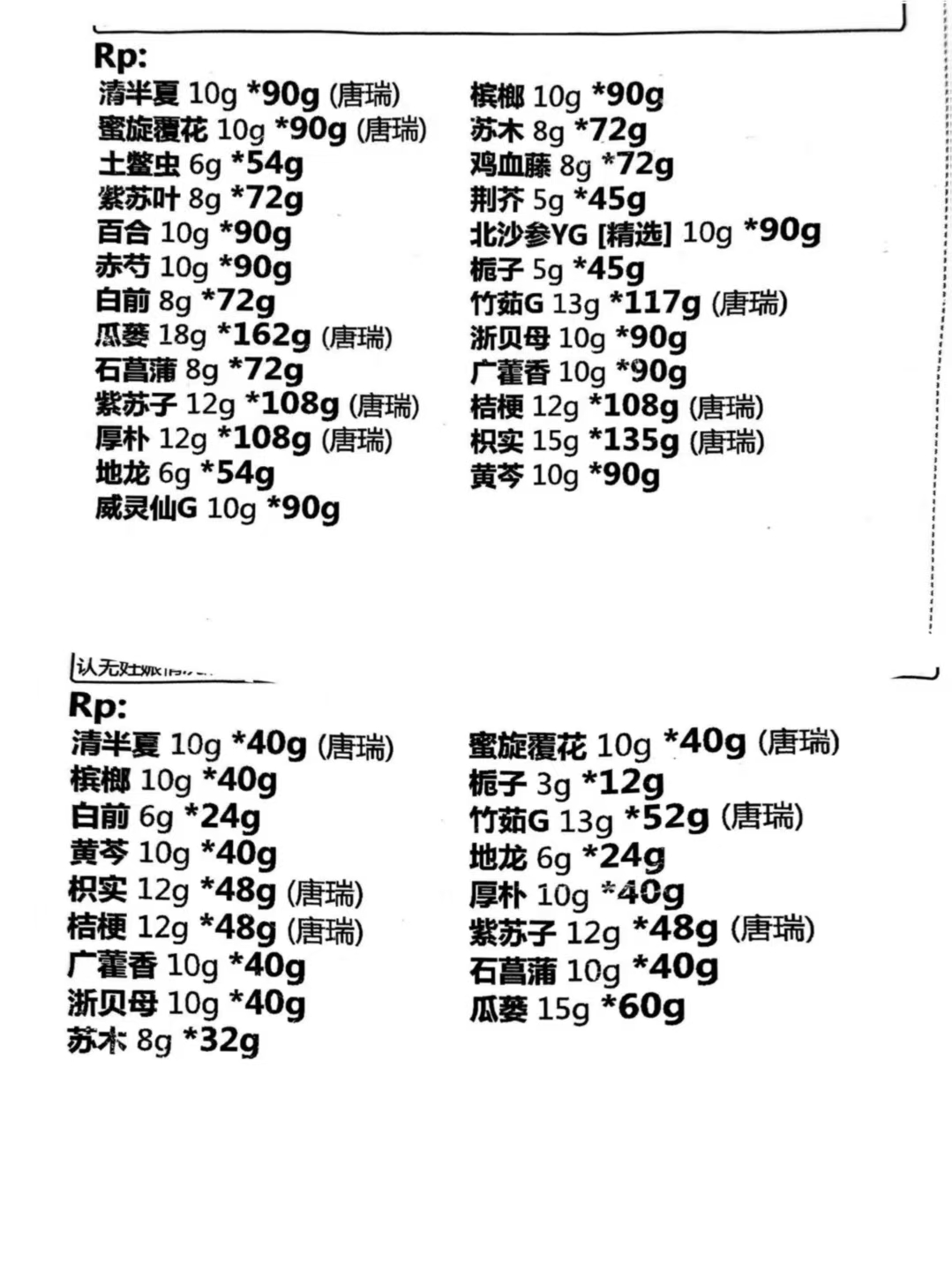

他医就诊处方: